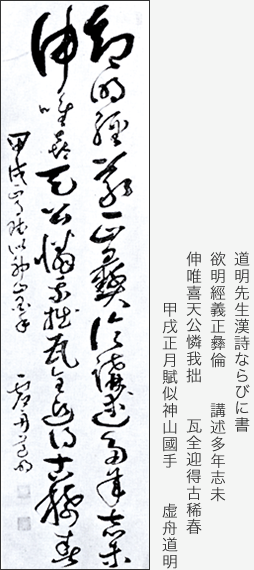

現在、漢詩を作る人は稀である。それは、漢字が難しい上に、詩のきまりが複雑で、面倒くさいと感じるからであろう。ところが先生は、既に十一、二歳の頃から漢詩を作られていたらしい。十七年の歳月を経て書き上げたとされる不朽の名著漢和辞典「字源」の序の初めに「予、幼時、唐詩選・三体詩を愛読し、且つ好みて五、七言絶句を作り推敲苦吟・夜々夜分に達せり」とあって数年間は詩作に熱中されたようである。けれども、十五、六歳以後は自由に作られ、字句を考えたり選ぶために苦心をしたり、何度も何度も練り直したりすることはなかったと言われている。自分の胸の中から流れ出る言葉を、あり合わせの紙にさらさらと書いたものが詩になっていたという。上品で、しかも格調の高い詩になっていたのである。 先生の詩は、酒に酔った時、または勉強の際などにふと感じて、封筒やはがきの端、新聞の折り込み広告、包装紙、パンフレットの裏、領収証、中には薬の包み紙に書かれた詩もあった。だから作られた詩の大部分は、掃き捨てられたり紙屑として屑籠に放り込まれたりしたと思われる。書物の間や、原稿用紙の中などに紛れ込んで残ったものが「虚舟詩存」という詩集に残っている幸運なものである。「詩は余暇にするので、自分の本来の仕事ではない。」と言われて、詩を残すこと、詩集を作ることを好まれなかったのである。「虚舟詩存」は先生の死後、弟子たちによって編集されたものである。

*註 唐詩選・・・中国、唐代百二十六人の詩を集めた詩集

*註 三体詩・・・唐詩を五言律詩、七言律詩、七言絶句の三体に分けて集めた詩集